消化器外科

ご挨拶

消化器外科では口から肛門にいたる消化吸収にかかわる疾患を広く扱っています。具体的には食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝、胆、膵などの臓器です。扱う疾患は炎症性疾患、がんを含めた腫瘍性疾患などさまざまで、治療法も多岐にわたります。外科的な治療の代表は手術で、穿刺やチューブの挿入などを行い、一時的や半永久的に症状を取る場合もありますが、消化器内科と密接に連携し、外科治療にこだわることなく、治療の特性を生かしながら最良の方法を選択していきます。

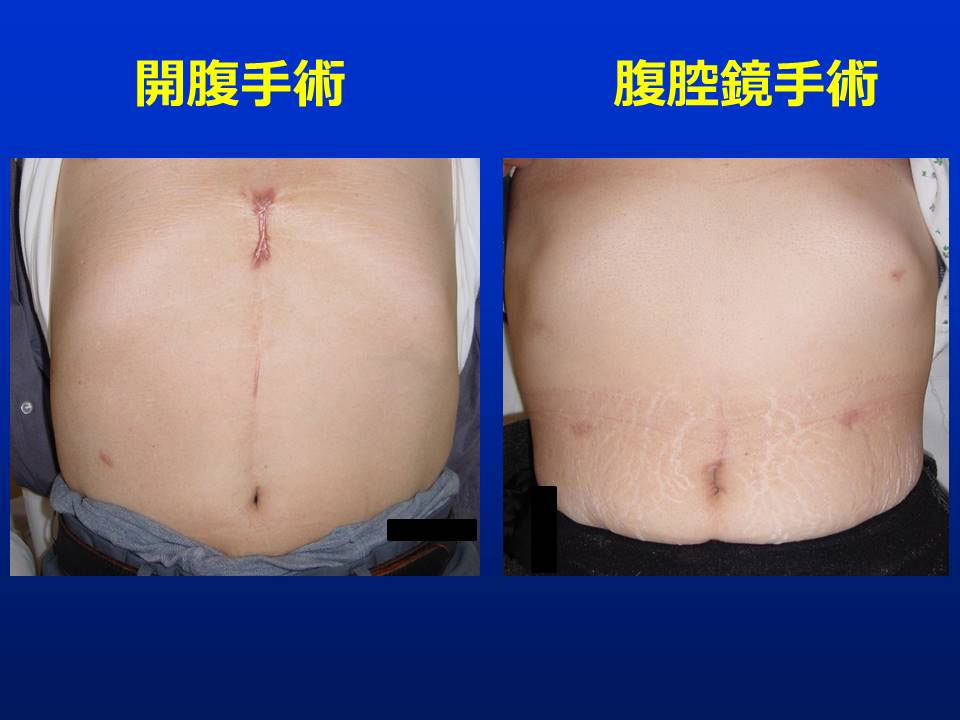

現在、消化器外科では食道、胃、大腸、胆石、膵、ヘルニアなどほとんどの領域に腹(胸)腔鏡手術を導入し、周術期(手術周辺時期)の低侵襲化(身体の負担を減らす)を図っています。長期的なメリットは今後検証すべきと思っていますが、術後早期の離床や炎症反応の抑制には効果が見られています。各臓器ともガイドラインを基本に、そこに開院以来の消化器がん手術成績、化学療法や内視鏡治療成績のデータを加味した治療方針を立てています。周術期管理はクリニカルパスに従って行います。

セカンドオピニオンも随時お受けいたしますので、消化器疾患に関わることは是非お気軽にご相談ください。

主な診療内容

担当医スケジュール

更新日:2024年04月01日

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 山下 直行 | |||||

| 午後 | 山下 直行(第2・4週) | 萩原 信敏(第2・4週) |

- ※都合により担当医が変更になる場合がありますがご了承ください。

- ※平成25年より第5土曜日を休診とさせていただいております。外来診療も休診となりますのでご了承ください。

- ※休診・代診についてはこちらをご覧ください。

担当医紹介

- 専門分野

- 消化器外科(上部消化管 特に胃癌の機能 温存手術、腹腔鏡手術、集学的治療)

- 出身大学

- 日本医科大学

- 認定等

-

- 日本医科大学連携准教授

- 日本外科学会専門医・指導医

- 日本消化器病学会専門医

- 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

- 日本消化器外科学会専門医・指導医

- 日本がん治療認定医機構認定医・暫定教育医

- 所属学会等

-

- 日本胃癌学会(評議員)

- 日本消化器病学会(東北支部評議員)

- 日本外科学会

- 日本消化器内視鏡学会(東北支部評議員)

- 専門分野

- 消化器外科(食道外科、内視鏡外科、食道、胃の内視鏡)

- 出身大学

- 日本医科大学

- 認定等

-

- 日本医科大学付属病院消化器外科講師

- 日本外科学会専門医・指導医

- 日本食道学会食道外科専門医

- 日本消化管学会専門医・指導医

- 日本消化器病学会専門医・指導医

- 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

- 日本消化器外科学会専門医・指導医

- 米国国立がん研究所(NCI.NIH)元研究員

- 所属学会等

-

- 日本外科学会

- 日本消化器外科学会

- 日本食道学会

- 日本消化器内視鏡学会

- 日本消化器病学会医

- 日本消化管学会

当科の診療実績

食道疾患

食道がん手術は一般に操作領域が胸部、頚部、腹部の3領域にわたり、身体に対する負担の大きい手術の代表的なものです。当院では2014年から福島県内、郡山市内でも早くから胸腔鏡、腹腔鏡を併用した食道がん手術を開始し、大きな合併症なく軽快退院されています。これまで17例に行い、再手術は栄養チューブの捻転による腸閉塞のみ(現在はこのチューブは入れていません)で、縫合不全など重大な合併症による再手術や、死亡例はありません(2021年3月現在)。ステージⅡ,Ⅲに対してはガイドラインに準拠し、手術前に化学療法を行っており、進行度を下げて行われた例もあり、現在では基本的に全ての食道がん手術を胸腔鏡で行っています。

手術で取りきることが難しい、または手術リスクが高いと判断される患者さんには化学(放射線)療法を行っています。晩期合併症(数年後の難治性胸水など)もありますが根治例もあり、適応を合わせれば、いい治療法となります。

食道疾患は良性疾患であっても食物の通過障害などの症状が強く出ると、体重が減少して全身の体力がなくなり、寿命に対する影響も出てきます。食道裂孔ヘルニアや食道アカラシアなどに対する手術療法は摘出物がないため、腹腔鏡手術で行うとほとんど創部を広げずに行うことができ、腹腔鏡手術の非常にいい適応です。

胃・十二指腸疾患

胃がん手術はかつて縫合不全が最大の周術期合併症でしたが、当院では1996年から当時としては先進的に全ての胃がん手術に器械吻合を導入し、20年来、縫合不全を0.5%以下としてきました。最近は膵炎が周術期合併症の主たるものですが、クリニカルパス(手術の予定管理スケジュール)を逸脱するような合併症は10%以下です。5年生存率も他施設と比べても遜色ないものとなっています。

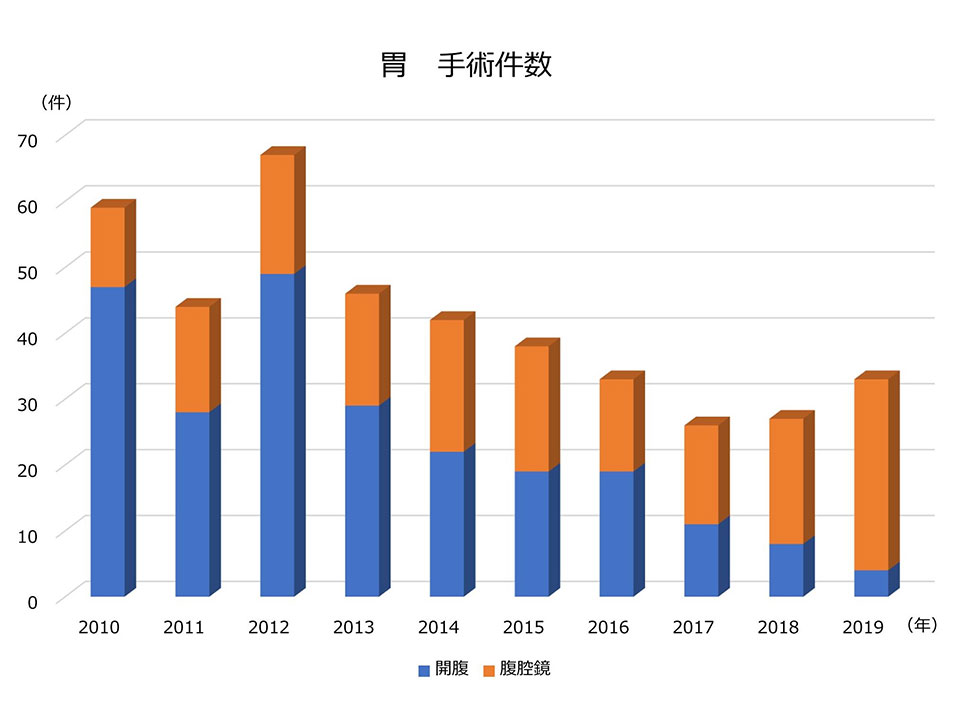

腹腔鏡手術は2007年から導入し、基本的にはステージIを対象としています。早期がんが中心となるため、クリニカルパスを逸脱するような周術期合併症は開腹手術より少ない傾向にあります。消化管間質性腫瘍(GIST)なども含めた腹腔鏡胃切除術208例(幽門側切除172例, 胃全摘12例, 噴門側切除9例, 部分切除15例)中、再手術は2009年の膵液漏による1例のみで以後ありません(2021年5月現在)。縫合不全は下部食道まで切除した食道浸潤がんの1例のみで安全に行われています。周術期の早期離床にはとても有効です。

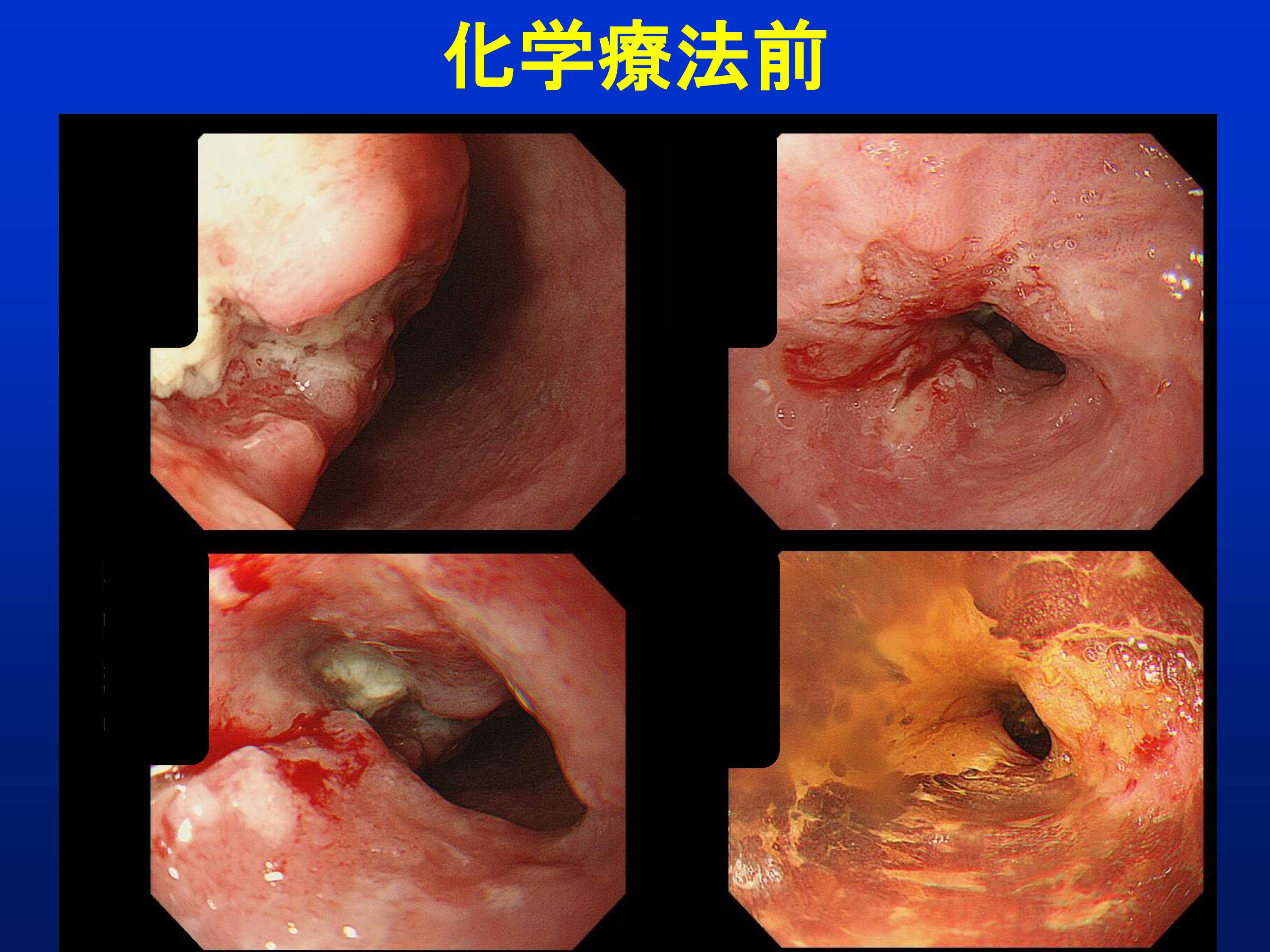

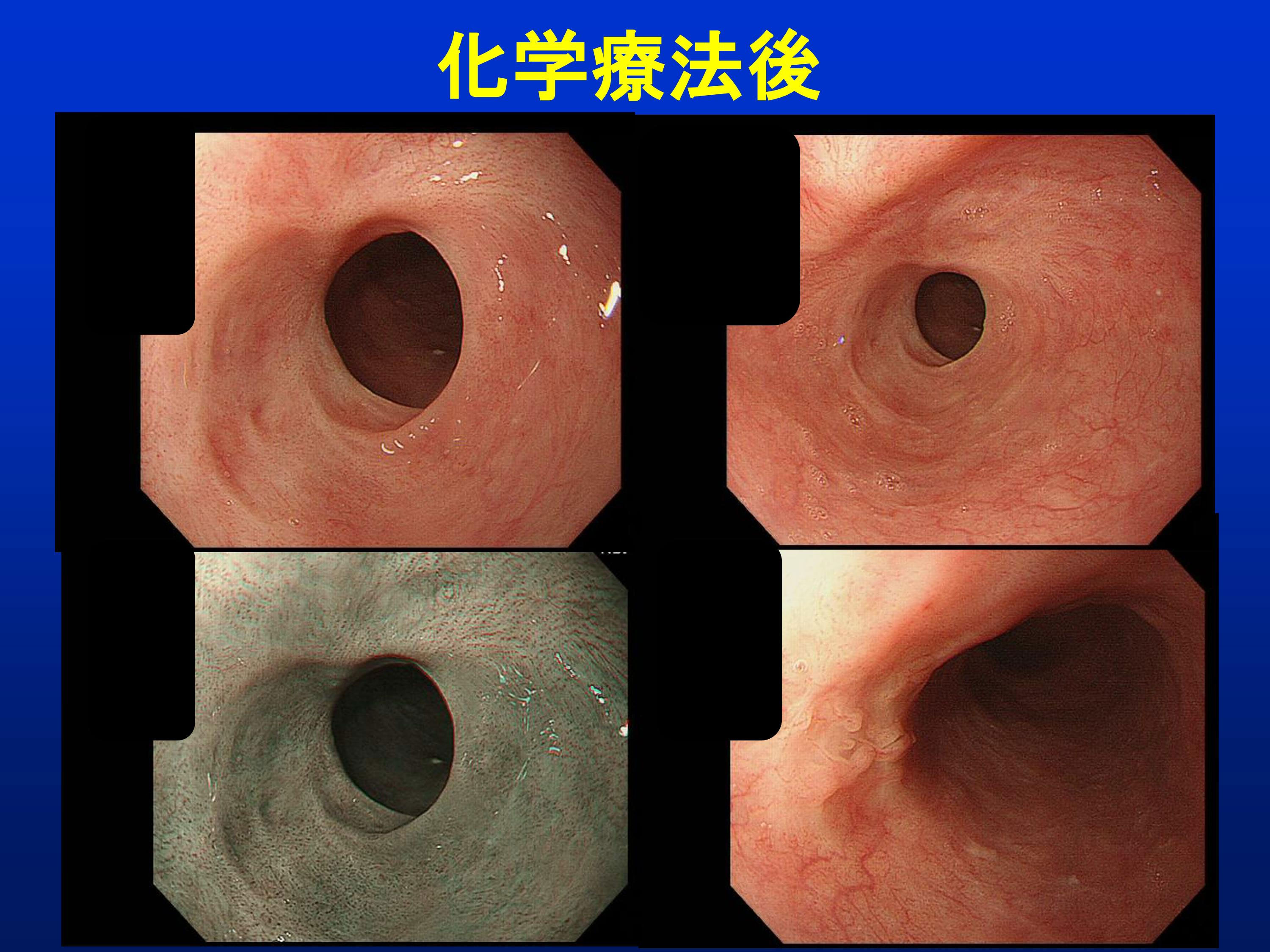

治療前からリンパ節転移が疑われるなど高度進行例ではガイドラインの推奨なども参照し、手術前の化学療法を導入する場合もあります。

胃がん手術は術後の体重減少や下痢などの消化吸収機能の低下による体力低下が問題となります。当院では「上部に限局した胃癌では下部のリンパ節にほとんど転移などがない」1)2)というデータから胃全摘を回避し、胃を温存した噴門側胃切除を開院以来積極的に行うことにより、貧血や体重減少の予防を図っています。

リンパ節転移の少ない消化管間質性腫瘍(GIST)に対しては消化器内科と合同で胃切除範囲を小さく、変形を少なくする腹腔鏡・内視鏡合同手術(LECS)を行い、体重減少や栄養障害を最低限に抑えています。

- 1)噴門側胃切除における迷走神経温存胃前壁漿膜筋層縦切開噴門形成術. / 山下直行,吉田初雄,湖山信篤,櫻澤信行,他 / 手術 61: 2, 207-213, 2007.2.

- 2)噴門側胃切除術―迷走神経温存胃前壁漿膜筋層縦切開噴門形成の適応, 手技, 成績. / 山下直行,吉田初雄,萩原信敏,他 / 手術 61: 13, 1861-1868, 2007.12.

大腸疾患

大腸がんは、日本全国で1年間に約15万人が診断され、男性では3番目、女性では2番目に多いがんです1)。

当科では、消化器内科や放射線科、薬剤部との連携のもと、大腸がんの診断から治療方針の決定、手術治療から化学療法まで行っております。早期がんに対しては消化器内科にて粘膜剥離術などの内視鏡的治療を行い、手術治療の適応であれば、当科にて病状の十分なご説明のもと治療方針をご相談いたします。当科では近年8割以上の症例に腹腔鏡手術を積極的に行っており、患者さんへより侵襲の少ない治療を目指しております。肛門近くの直腸がんに対しては、より根治性が高く出血量や神経障害を抑えた腹腔鏡手術や、肛門機能温存を目指したISR手術(括約筋間直腸切除術)を行っています。また、進行直腸がんに対しては、術前化学もしくは放射線療法を組み合わせた術前治療を行い、腫瘍を縮小し術後再発を抑え、肛門機能温存を目指す取り組みを行っています。肛門が温存できなかった、また病状により人工肛門の造設が必要になった患者さんにはストーマ認定士と病棟看護師にて、十分なケアの支援を行います。またがんが進行し、積極的な治療が困難となった場合でも、円滑な緩和医療への移行もおこないます。

大腸内視鏡が困難な方には、肛門から二酸化炭素を注入してCT撮影を行うCTコロノグラフィー検査も導入しています。そのほか様々な大腸の良性疾患の手術治療に取り組んでおります。セカンドオピニオンも随時お受けいたしますので、大腸がんや良性疾患に関わることは是非お気軽にご相談ください。

- 1)厚生労働省ウェブサイト.がん登録 全国がん登録 罹患数・率 報告 平成28年報告;2019年

膵疾患

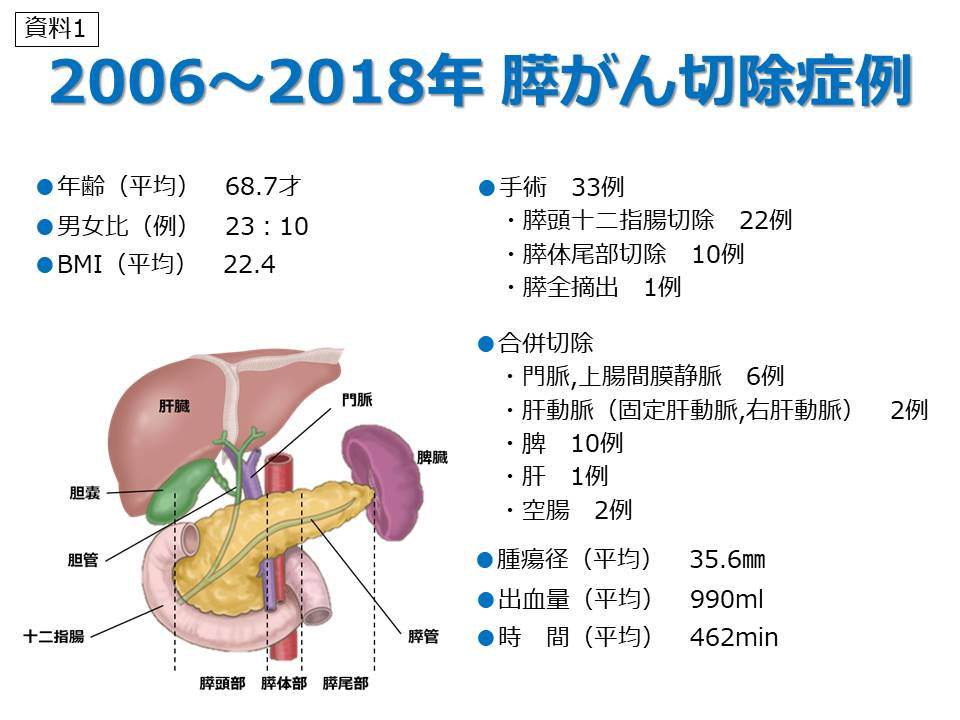

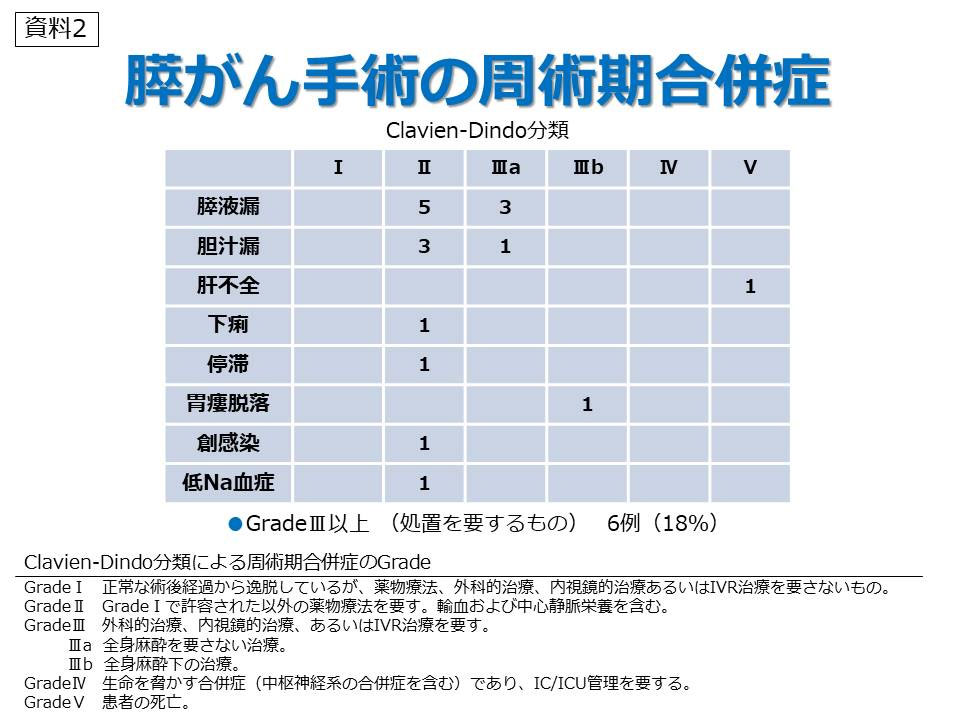

膵がんは消化器がんの中でも難治性のがんではありますが、術前、術後、手術不能例に黄疸や炎症を下げる処置として内視鏡や穿刺によるドレナージ処置を、消化器内科とも連携し速やかに行っています。根治性が得られると考えられる症例には、血行再建も合わせ根治術を行っています(資料1,2)。また、手術の際ドレーンというチューブを減らすことにより、より早期からリハビリや栄養の改善を図っています。

最近では手術の前後に化学療法を行うことも多くなっています。膵がんは切除できない状態で発見されることが多く、その場合、化学療法が第一選択となります。最近は抗がん剤治療も方法が増え、支持療法も改善されてきたため1年以上の生存例やごく稀には転移巣が制御され、手術対象となった患者さんもいます。

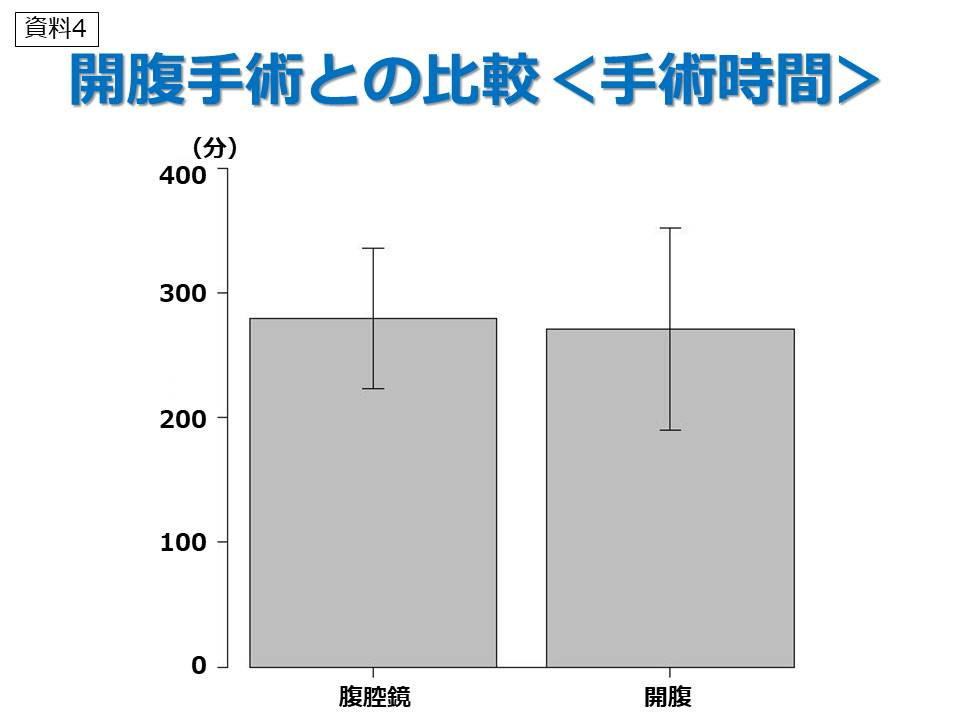

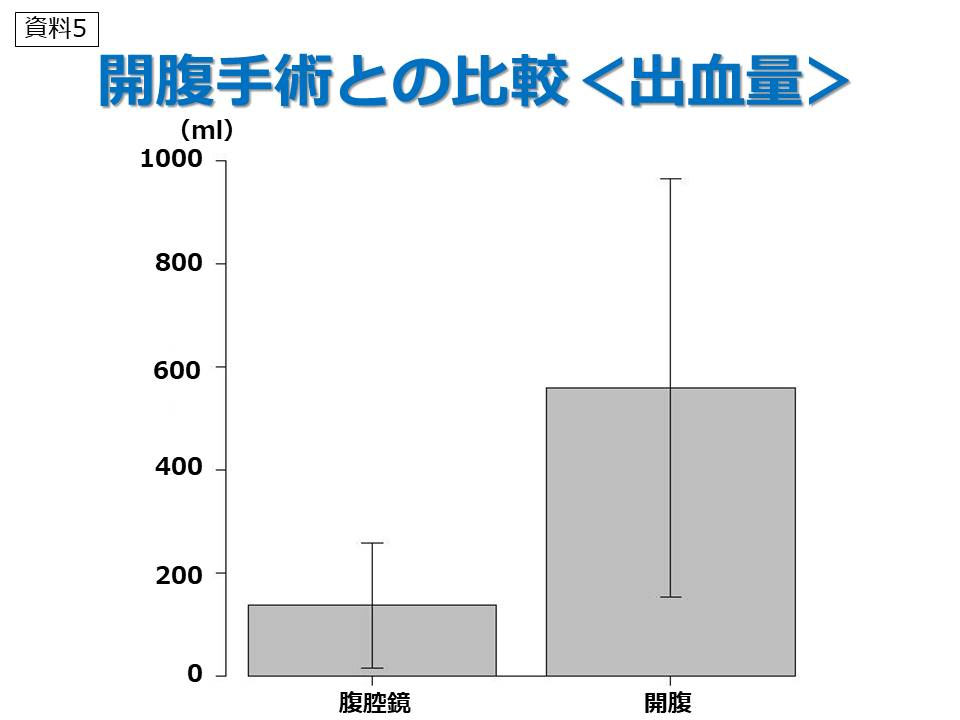

また、膵腫瘍においては悪性度の高い浸潤性膵管がんと異なる嚢胞性疾患(IPMN,MCN)が、切除対象となることが最近増えてきました。2017年から再建のない膵(体)尾部の腫瘍に対しての腹腔鏡手術の導入も始めましたが、悪性度の低い嚢胞性疾患(IPMN,MCN)などにはいい適応と思われます(資料3~5)。また、このような患者さんは他臓器腫瘍の発生も多いことも考慮しながら、定期的なフォローを内科と連携しております。

肝疾患

肝炎、肝硬変には随伴する食道静脈瘤などを含め専門外来(木曜外来)、消化器内科でのフォローを行い、内視鏡治療などを行っています。

転移性を含めた腫瘍病変には切除を考慮しますが、大量肝切除が必要な場合には肝不全などのリスクを回避するため術前の門脈塞栓を行い、残す肝臓を肥大させてから切除を行うなど、安全性を担保、重視しています。

胆石・胆のう炎

多くに腹腔鏡手術を行っていますが、炎症がひどいときは手術前に穿刺ドレナージ処置を行うこともあります。総胆管の結石にはあらかじめ内視鏡での砕石術を行ってから腹腔鏡手術をしています。臍部以外を小さな5mm以下のポートとすることによって痛みの軽減、整容性、安全性、手術時間の短縮を両立しています。

鼠経ヘルニア

脱腸とも呼ばれ、お腹の中の臓器が鼠径部(足の付け根)から皮膚の下まで脱出する病気です。当院では年間約20件の手術を行っており、その大部分は腹腔鏡下で行っております。ふくらみや違和感、痛みなどの症状を自覚されている患者さんはお気軽にご相談ください。

消化器における栄養療法と早期のリハビリ導入におけるQOL、予後改善への取り組み

消化器疾患(特に胃、食道、膵など)はがんに対する手術の後はもちろん、良性疾患であっても栄養障害を来すことが多く、手術後の治療に影響することが指摘されています。

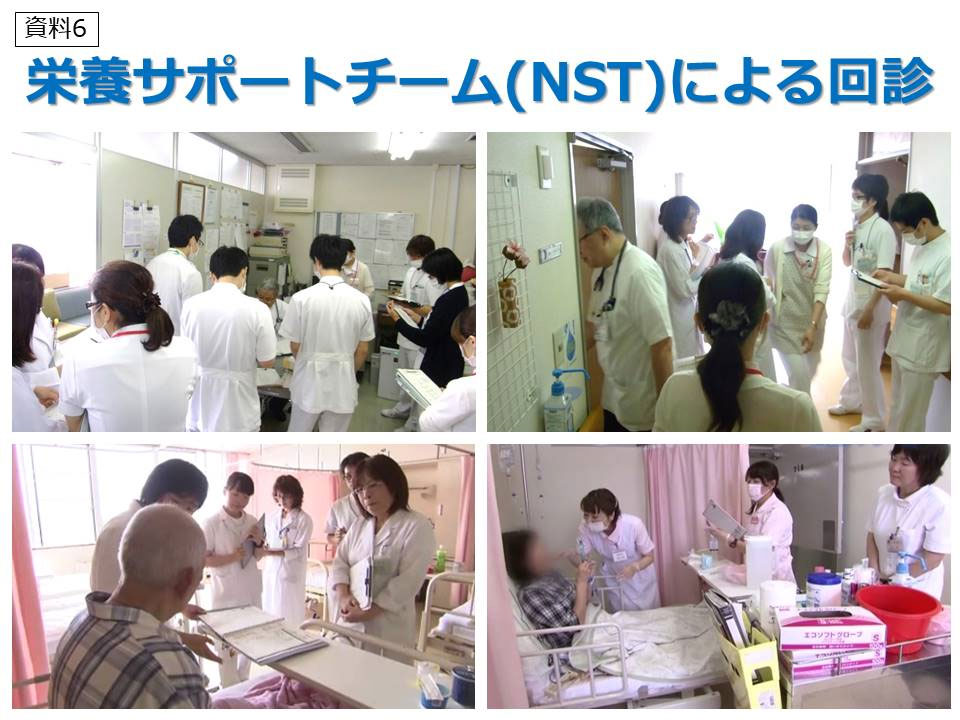

当院ではそのような患者さんや合併症に対しても内視鏡なども併用しながら、最適で負担の少ない栄養ルートを確保し、栄養サポートチーム(NST)の評価を反映しながら、手術の安全性や化学療法の継続性を高めています(資料6)。

また、高齢者の手術が増えていることも考慮し、術前後のリハビリ導入によって体力や筋力の低下を最小限にできるように、周術期管理もドレーン(術後の排液チューブ)を減らしたり、留置期間を短くしたりしています(資料7)。